【75周年·再回首】第一師醫院骨科老專家王東學:我這一輩子最大的愛好就是做手術

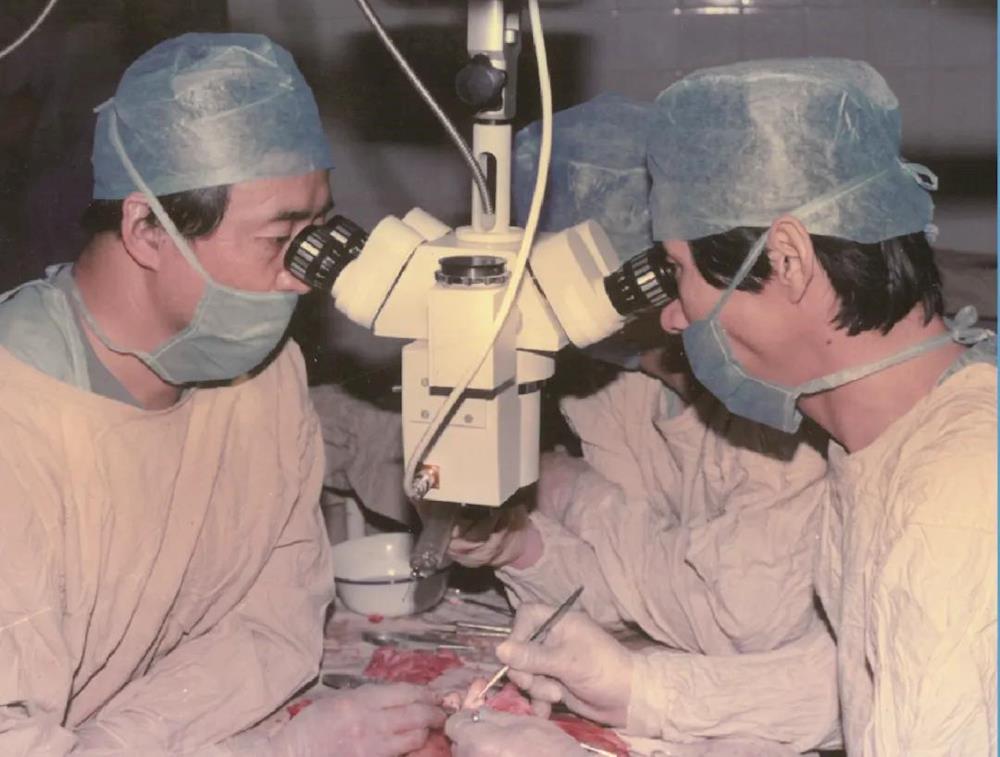

提起骨科手術,大多數人會想到電鉆、錘子,第一師醫院骨科老專家王東學從1987年開始,應用顯微外科技術,在顯微鏡下做“針線活”,練就一手“繡花針”功夫。

王東學對斷指、斷肢(包括完全離斷和不全離斷)的肢體實行再植手術,對外傷性拇指缺失,實行急診或擇期游離第Ⅱ足趾移植再造拇指;進行大隱靜脈或頭靜脈移植(即靜脈動脈化),修復各種嚴重創傷導致的四肢主要動脈血管損傷(不進行血管移植必然導致肢體壞死而截肢);進行自體組織游離移植、修復重要部位的皮膚或深層組織缺損……一個個在殘疾關口徘徊的患者,在他化”腐朽”為“神奇”的手上重獲新生。

把手術作為人生第一選項

1983年,王東學因表現優異,從六團醫院調到第一師醫院。1986年,王東學到上海第六人民醫院進修手、顯微外科一年,學成歸來后,王東學便開始勤學苦練。

針線和縫合是王東學說得最多的兩個詞,外科醫生的基本功,是王東學反復強調并天天念叨的,手、顯微外科的手術,除專科器械及手術顯微鏡外,沒有高端的設備,更沒有什么捷徑,只有日復一日、年復一年的苦練。

1998年2月8日,阿克蘇市的高興(化名)在工廠上班時不小心被壓力機壓到右手,被緊急送往第一師醫院。經檢查,高興的右手拇指遭機器軋壓嚴重毀損,為恢復其手功能,王東學立即組織全科醫生會診,為患者嚴格制定了“急診游離第Ⅱ足趾移植再造拇指”的手術方案。征得患者同意后,手術得以順利實施,在科室醫護人員及麻醉科全力配合下,手術歷時7小時獲得成功。術后的精心護理,正確的治療,再造拇指完成成活。之后隨訪,再造拇指功能良好,該項手術獲師科技進步一等獎。

“把腳趾搬到手上,醫生在手術臺上必須分秒必爭,成功的底氣則來自日復一日的苦練。”王東學說,在顯微鏡下將每一根血管、肌腱、神經精準對接,并確保對接后通暢融合,熟練度、縫合質量、速度都是考驗外科醫生手上縫合功夫的指標。

再植一根手指,須縫合4根血管、2個肌腱、2根神經,王東學要用比頭發絲還要細的線一針一針縫上百針。“我們早年練習時,顯微鏡還是固定臺式的,高度不夠,我整個人得縮著。”王東學身高1.8米左右,每周在顯微鏡下訓練至少10至15個小時。

“這么辛苦,為什么還要堅持?”面對疑問,王東學笑笑說:“為了患者,也同樣為了醫療技術水平不斷提高。雖然苦一點,但總要有人去做,我從老師那里學來的本領,一定要傳承下去,把它做好做精。”

骨科手術非常耗時,十幾個小時也不在少數,常年上手術臺,王東學養成了好多個小時不吃不喝不上廁所的習慣。一開始他常埋怨身邊的工作人員:“你們怎么一出門就動不動找廁所啊?”被大伙兒反過來說多了,王東學才醒悟,不是別人的問題,是他自己太能忍了。

“我這一輩子最大的愛好就是做手術。”王東學笑著說。做手術,是他一生的摯愛,更是一代人的擔當。

讓患者重拾被“截斷”的希望

突如其來的事故和創傷,曾讓孫明(化名)心如死灰。然而,斷指移位再植成功,又讓她重新燃起了生活的希望。

“快,醫生,有人手斷了。”1987年7月底的一天下午,醫院急診科抬進來一個女工,她的右手鮮血直流。王東學在急診清創手術中發現,患者的右手食指嚴重毀損,但近節組織尚正常,中指近節毀損嚴重失去原位再植條件。傷者孫明19歲,正是憧憬美好未來的年齡,意外發生后,她對生活喪失了希望。

王東學向孫明解釋手術方案,表示為了保住患者的食指,決定將完全離斷的中指,移位再植于食指殘端,重建食指的功能。在王東明耐心地安慰和鼓勵下,孫明的眼里終于有了光。經過5小時手術,王東學小心翼翼地將孫明中指末端連同血管、神經、皮膚、肌腱一起取下,移植到食指斷指位置,一針一線地與殘留的血管、神經吻合,再造了一根逼真的手指。

“像孫明這樣的離斷傷患者都是很急、很重的情況。在極短的時間內判斷患者的肢體狀況,選擇最適合患者的手術方式,原則上是用次重要的部位去救重要的部位,最大程度的保留功能。”王東學說。

當年,王東學首例斷指移位再植的成功,填補了新疆斷指再植的空白,并獲得師科技進步二等獎。

之后,孫明經常與王東學聯系,聊聊生活近況,王東學就像她的親人,畢竟是他改變了孫明的人生。

仁醫仁術傳承下去

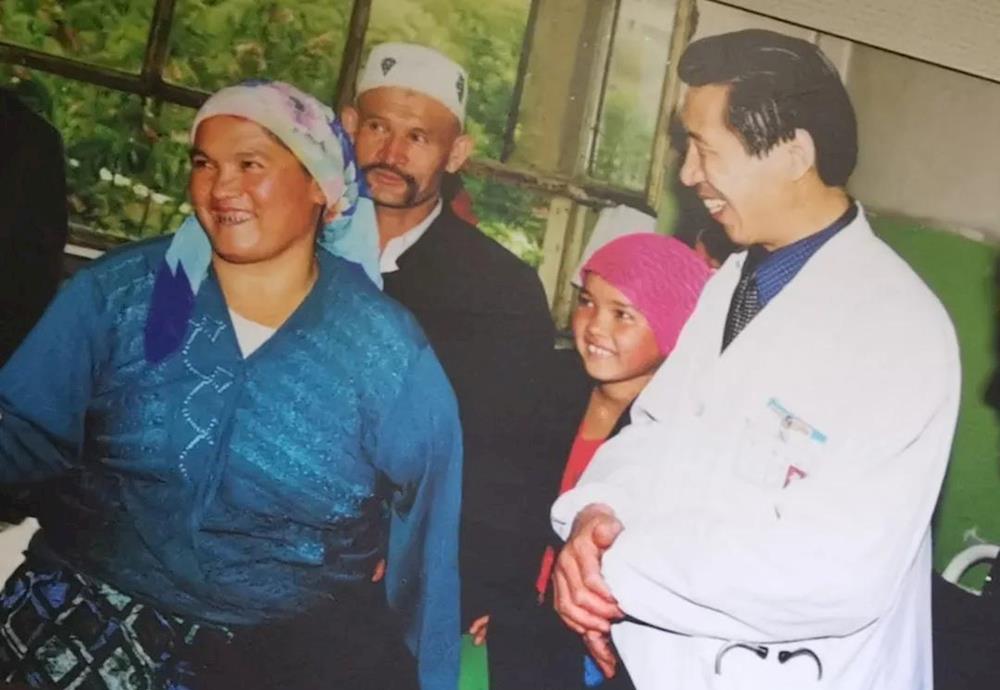

2006年,第一師醫院手外微創科成立,王東學任科室主任,他不辭辛勞,成為技術交流使者,到新疆多家醫院進行新技術指導和交流,他深知傳播先進技術才能讓更多患者受益。

“培訓、示范手術,耗時耗力,又不是為了自己的醫院和科室,您卻樂此不疲,圖什么呢?”王東學這樣回答,“我們這代人想的不僅僅是一家醫院的發展,是要有心系天下的格局和胸懷。”

1987年9月,王東學到阿瓦提醫院隨訪患者的照片被媒體記者定格,如今,這張照片還在兵團軍墾博物館展陳。

1986年6月2日,曾經和王東學團隊開展的急診游離第Ⅱ足趾移植再造拇指這項技術、現任醫院骨科二病區主任沈宏達依然記得,王東學總是告誡年輕醫生手術不僅要做得規范,還要做得像“藝術品”,漂漂亮亮的,因此,醫生要“學無止境”,不斷精益求精。

王東學總是說:“我是伴隨著改革開放成長的一代人,正是這樣的經歷,讓我更加堅定了從醫的決心,也更加懂得‘大醫精誠’的含義。”

“漫漫歲月,不管技術如何更迭發展,我們用生命守望健康、用技術傳承希望的初心和情懷從來沒有改變。”王東學說,每一刀都要配得上生命的托付,用一雙手和一顆心,讓患者走得更穩、活得更好,這是醫者對生命的一份承諾。

(文/楊陽 江珊 圖片均由本人提供)

用戶登錄

還沒有賬號?

立即注冊