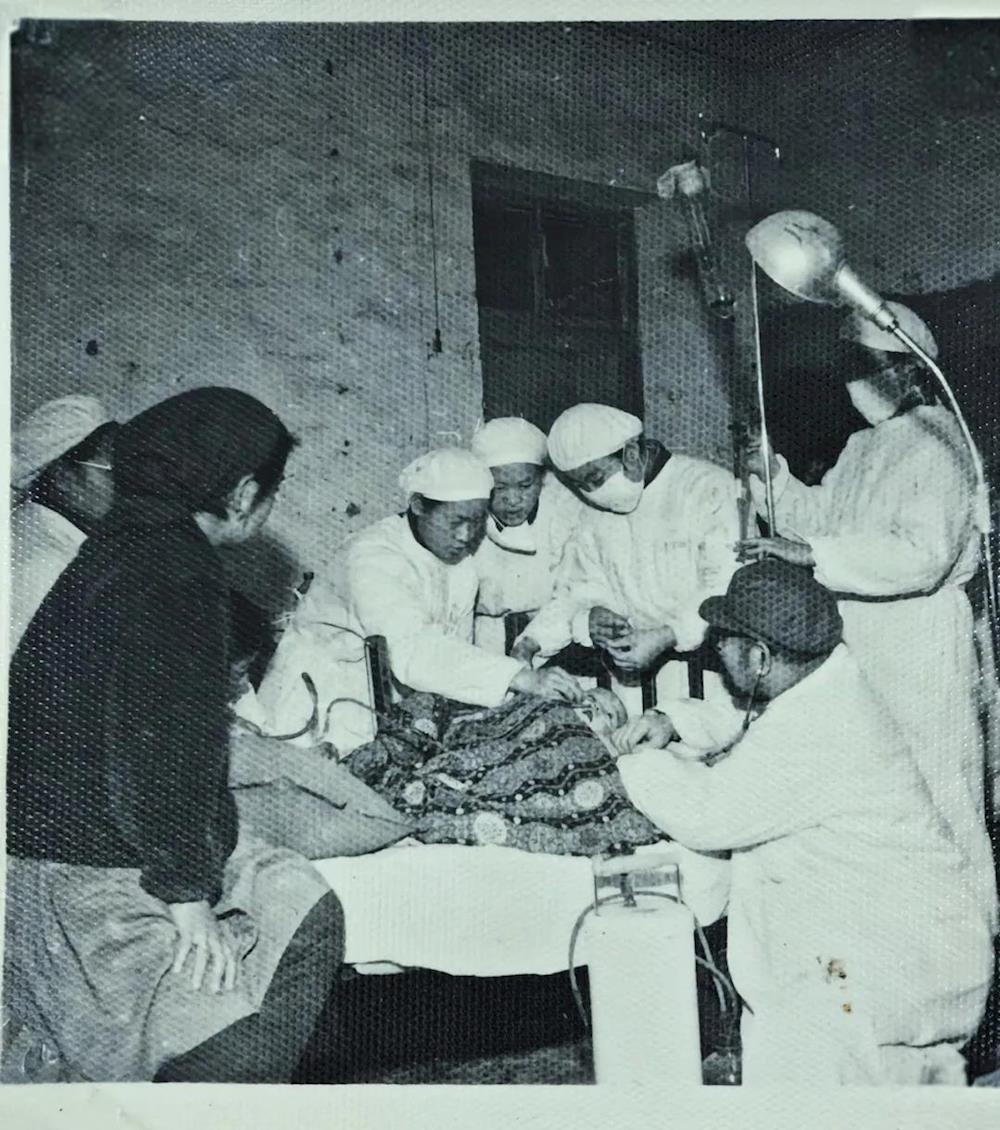

【75周年·再回首】第一師醫(yī)院原副院長王建民:大情懷詮釋“小兒科”

1969年7月,王建民從六團調到第一師醫(yī)院,歷任兒科副主任、主任和副院長,30多年來,王建民的生命便與兒科事業(yè)結下了不解之緣,她的心就像犁尖那樣扎進了這片熱土,再也沒離開過兒童。

王建民用摯愛、智慧、心血和情懷,詮釋了“小兒科里的大醫(yī)生”這一角色,回顧30多年的行醫(yī)生涯,她無限感慨地說:“做兒科醫(yī)生是幸福的,看到一個個孩子擺脫病痛,活蹦亂跳地,就會有一種莫大的愉悅。”

愛如甘泉,護苗成長

王建民初入醫(yī)院時,兒科醫(yī)療條件簡陋,設備匱乏,但患兒多,30張病床的科室收治了60多個患兒。但這些困難從未阻擋王建民前行的腳步。因為兒科是“浪尖”科室,她深知,每一個孩子都是家庭的希望,每一次精準診斷都關乎著一個家庭的未來。在那個信息相對閉塞的年代,她通過不斷學習和實踐,積累了豐富的臨床經(jīng)驗,成為同事們眼中的“兒科活字典”,對疾病的準確判斷和診治,是大家對王建民最佩服的地方。

1978年,王建民收治一位14歲的女孩,全身粘液水腫,肢體不靈活,不來月經(jīng)。當時醫(yī)院沒有什么檢測設備,找不出病因,王建民詳細地詢問了病情過程中的各種微小的癥狀,查閱資料,初步判斷女孩甲狀腺功能低下,采用試驗性治療,女孩康復了。

30多年來,王建民治愈的孩子數(shù)以千計,過去常有人勸她別再看兒科,因為給孩子看病風險大,難度大,綜合水平要高,有時還費力不討好。但王建民卻不這么看,她喜歡做兒科醫(yī)生,因為她愛孩子。熟悉王建民的人都說,“王醫(yī)生把愛都給了患兒,把自己的兩個女兒都快忘了。”的確不假,每每提及此事時,王建民總是難掩對女兒的那份愧疚。面對兩個女兒一次又一次的抱怨,她只能給孩子道歉,“媽媽是醫(yī)生,這是醫(yī)生的職責呀。”

救活一個孩子,成全一個家庭

面對焦慮的家長和“咿咿呀呀”說不清狀況的小患者,如何獲取有效信息并做出準確診斷,王建民總結出了一套自己的經(jīng)驗:要了解患兒的具體情況,除了仔細向家長了解病情外,還要掌握兒童心理學。每次門診,在患兒進入王建民視線之時,她就已經(jīng)開始留意,及時捕捉相關信息,發(fā)現(xiàn)病史和體格檢查之外的有用信息,多年臨床經(jīng)驗,練就了王建民一雙“火眼金睛”。

一個3個月大的女嬰,家長抱來就診時,呈軟癱狀態(tài),家長說孩子感冒、咳嗽,跑了很多家醫(yī)院,這家說是感冒,那家說是病毒感染,但孩子就是不見好轉。轉到第一師醫(yī)院后,患兒母親在王建民面前哭訴:“醫(yī)生,救救我的孩子,她死了,我也不活了。”母親對孩子的心,就是王建民的心。王建民沒有一來就打針,而是進行仔細觀察,根據(jù)多年的臨床經(jīng)驗,從孩子的發(fā)病總在半夜和清晨,她斷定這個患兒是低血糖,對癥治療后,患兒轉危為安。如今,被王建民救活的那個“小不點”結婚生子,幾十年來,她們全家從沒忘記過王建民,逢年過節(jié)總要去看她。新疆醫(yī)科大學一位教授感慨地對王建民說:“這種病例我一共見過三四次,但這么小的患者還沒見過,能在你這得到確診真是不易。”

將愛延續(xù),愛無邊界

1997年,王建民成為醫(yī)院副院長,但“副院長”的名頭,沒有讓王建民驕傲,始終不忘臨床才是第一陣地。“醫(yī)務人員就是為人民服務,一切為了患者。”只要不外出,她基本上每天晚上都要去科室轉轉看看,重點關注危重患兒。在她的帶領下,兒科團隊攻克了一個又一個技術難題,成功開展了多項新業(yè)務、新技術。1998年,王建民參與完成的“巰甲丙脯酸治療小兒肺炎并頑固性心衰”科研項目獲農(nóng)一師師級科技進步三等獎。

幾十年來,王建民救治的是孩子,呵護的是“花朵”,對孩子的愛讓王建民無法停下來,2006年退休后,她又五年如一日地堅持行走在第一師醫(yī)院臨床診治和科普的道路上。

從1969年7月來到第一師醫(yī)院工作,王建民一直工作、生活在醫(yī)院,雖然有外地醫(yī)院出高薪聘請她,她都拒絕了。她說:“能做一名第一師醫(yī)院人對我來說是無尚的光榮。”待人寬厚溫和、醫(yī)療技術高超,王建民收獲了一大批“粉絲”,有的家庭甚至兩三代人都找她看過病。

王建民卻謙遜坦言:“我懂得,這些知識是患者給我的經(jīng)驗積累起來的,所以,我所有知識都愿意回報給患者。對我來說輕而易舉的一件事,對家長來說可能是非常重要的。”

(文/楊陽 江珊 圖片均由本人提供)

用戶登錄

還沒有賬號?

立即注冊